L’histoire et l’archéologie étudient et reconstituent le passé de l’humanité en s’aidant souvent des vestiges matériels mis à jour et conservés dans les institutions muséales. Le Musée d’histoire et d’archéologie de Montréal se veut le gardien d’une part essentielle de la mémoire de cette ville et de sa société. Pointe-à-Callière accueille aussi de prestigieuses expositions permettant de mieux comprendre les cités, les cultures et les civilisations disparues. Ce musée est un formidable et essentiel lieu de mémoire.

Il s’agit maintenant de rappeler, de célébrer et de symboliser cette fonction par une œuvre d’art intégrée à l’agrandissement tant attendu du musée. Comment faire? Comment évoquer tout à la fois le passé et le travail réflexif sur le passé qui s’exposent quotidiennement dans cette institution?

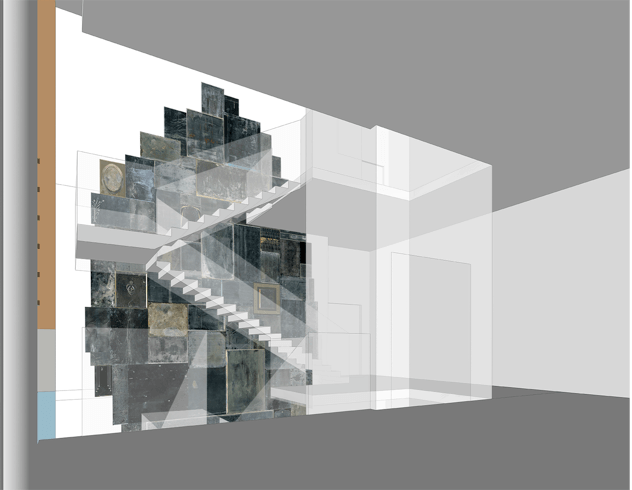

Je propose d’y arriver en installant une très grande murale faite de miroirs, ou plutôt précisément de dizaines d’images obtenues en scannant les surfaces de vieux miroir au tain défraîchi, marqué par le temps qui passe. L’œuvre occupera presque tout le mur longeant le nouvel escalier. Elle sera visible de l’extérieur comme de l’intérieur de l’immeuble.

Le résultat déploie ses qualités esthétiques propres. La masse colorée, dans un camaïeu bleuté, évoque aussi bien les grandes compositions de Monet que certaines œuvres abstraites contemporaines. On peut y trouver des références figuratives, ici une main, un masque, un os, là un animal réel, une bête imaginaire, la surface d’un étang, des galaxies éloignées, toutes choses qui intéressent concrètement les sociétés d’hier et d’aujourd’hui, tout ce qu’expose Pointe-à-Callière. Évidemment, en plus, chacun pourra puiser dans cette œuvre ouverte, le sens et les images qu’il voudra bien y trouver.

J’ai déjà utilisé la technique du scanner des miroirs pour produire la pièce Vanités (2007-2008) exposée dans plusieurs musées du Canada. Cette fois, la composition double la taille de la murale en réunissant environ 75 nouveaux miroirs, certains trouvés à l’étranger, jusqu’en Europe, la plupart dénichés à Montréal dans quelques musées d’histoire (dont le Château Ramezay et le Château Dufresne), chez des antiquaires, dans certains commerces, chez des particuliers et même dans les poubelles. Ce travail patient de recherche évoque celui des historiens et des archéologues qui déterrent les artefacts intéressants partout où il s’en trouve, y compris dans les anciens dépotoirs.

Le scanneur ne capte que les marques ou les manques. En circuit fermé, le plan réfléchissant ne reçoit pas d’information (le miroir se faisant face). Une fois numérisé, l’avatar se révèle : une étendue sombre, noire et profonde.

Dans ces images, la surface ne renvoie donc pas sa représentation au spectateur. En quête, sa réflexion ne s’opérera que dans son for intérieur. Un autre circuit fermé…

Aussi, comme devant tout tableau abstrait, d’instinct, il cherchera à reconnaître des formes.

Le miroir accompagne l’histoire de l’art depuis toujours. Pour mon travail, qui depuis ses balbutiements, associe photographie et peinture, c’est un fantastique objet de réflexion (c’est le cas de le dire), et un catalyseur inespéré.

Ne serait-ce pas la photographie qui, en quelque sorte, a remplacé le miroir comme outil de transformation et de conversion? Ces deux instruments métamorphosent la réalité tangible, palpable, tridimensionnelle, en plan, en images, en reflets mouvants. Ils en viennent à changer le réel en « idée », l’existence en impression et en représentation. Le pictural, en apparaissant plus-vrai-que-chez-vrai (en dépassant le travail de Zeuxis et même de Parrhasios -le combat d’artistes des raisins et du rideau), nous offre un espace d’objectivation, en facilitant le regard analytique.

Le miroir, c’est la perception : un vaste terrain de jeu! Nos yeux fonctionnent comme les sonars de notre conscience. Les objets, les gens, la moindre surface ou le moindre plan sur lequel nos yeux se posent, tout n’est sans doute que le reflet de nous-mêmes. Les tests de Rorschach fonctionnent ainsi, comme des miroirs. On ne voit bien que ce que l’on connaît…

Le miroir, en changeant et en multipliant nos points de vue, permet une observation nouvelle, autre, globale, mais aussi partielle, fragmentée, incomplète, sur le monde et ses intervenants.

Avec Vanités, le phénomène des paréiodolies prend toute son ampleur.

Chercher et retrouver des silhouettes connues, les extirper de leur élément. Décoder l’informel, élucider l’indéchiffrable, pénétrer l’insondable, saisir le dessein dans le dessin, la tache. Le propre devient vite figuré…

Je suis toujours étonné de constater que dans la très grande majorité des cas, on y distingue des paysages. Sans doute parce que, naturellement, dans la vie, sans cesse, le paysage s’offre à la vue.

Le balayage numérique de chacune des pièces se fait pour ainsi dire à vide, vitre contre vitre, afin de saisir au plus près et sans médiations les effets concrets du passage du temps, le marquage des ans et des usages, les égratignures, les craquelures, les trous et les manques. Cette technique de composition permet de capter l’essence du dispositif, le reflet du reflet, la représentation d’une représentation. Le résultat offre l’autoportrait intime d’une mécanique à exposer des souvenirs du monde à interroger les traces du temps. N’est-ce pas exactement ce que fait le musée?

L’art, l’histoire, l’archéologie, la muséologie partagent des attributs fondamentaux. Ces disciplines travaillent dans la durée, pour faire en sorte que ce qui a été échappe à l’oubli. Toutes engloutissent le temps, l’absorbent et le recomposent. Toutes cherchent à prolonger l’existence en se rattachant au passé, en se projetant dans le futur.

La trame de l’œuvre produite par cette technique enrichit l’allégorie avec les sciences de l’histoire et du territoire. Les différentes cases et leurs dispositions cartésiennes évoquent la technique du carroyage utilisée par les archéologues pour localiser le site précis de découverte d’un objet. La méthode employée pour recomposer les images saisies par le scanner rappelle aussi la reconstitution des plans de villes ou de régions complètes par juxtapositions des photos aériennes ou satellitaires. En quelque sorte, l’œuvre proposée se veut un parcours, un jeu de cache-cache avec l’architecture du mur et des garde-corps en transparence de la cage d’escalier.

La mosaïque allégorique devient ainsi la glace du temps, le reflet du passé, la mémoire des origines, mais aussi le rappel du vaniteux espoir d’arrêter le changement perpétuel des êtres, la mutation constante des choses. Cette œuvre superpose des couches de sens pour finalement dévoiler l’évidence : l’impermanence que le temps confère à toute existence. Les sociétés et les civilisations que déterrent l’archéologie et l’histoire sont mortelles. Mais comme les vieux miroirs de cette œuvre, elles aussi laissent des traces…

Finalement, tout comme les fouilles dans les profondeurs du sol, les fosses, les excavassions, les abysses ou même les grottes et les caveaux, cette proposition peut sembler sombre et obscure au premier regard, mais c’est en fait un outil de compréhension sur nous-mêmes, un jet de lumière pointé sur notre humanité.